以前公務員のキャリアデザインについて書いたことがありました。

最近は、AIによって、人の仕事が奪われるといった話が出る中で、仕事がかなり楽になった部分もあるなと感じています。

楽になっただけ、他の業務に力を充てられる、そんなチャンスが生まれているのですが、だからこそどこに力を割くべきかというのが問われることにもなっている気がします。

民間のあり方も変わってきていて、公務員経験者を歓迎する企業も増えてきました。

中途採用も当たり前になっています。

こういう状況で、キャリアの選択肢が増えたからこそ、どうすれば良いか悩むという人も多いのではないかと思います。

そして、官民連携という観点から民間といかに取り組んでいくかといった観点も業務の中で重要になっています。

今回は民間事業者の観点から、こういったところが公務員ならではの強みになるのではないかという部分についてご紹介したいと思います。

異動と専門性

公務員は自ら手を動かし、汗をかいて力をつけていくことが多いです。

それは美しく、すばらしいことではありますが、効率的かといえば必ずしもそうではありません。

その理由は「異動」という制度にあります。

専門性を身につけるだけであれば、同じ分野で経験を積み続ける方が良いでしょう。

しかし、公務員には公平性や中立性が求められるため、異動は不可欠です。

ここに「専門性」と「制度」のはざまのジレンマが生じています。

AI時代の公務員の役割

では、AIが当たり前になったこれからの時代、自治体職員の役割はどのように変わっていくのでしょうか。

私は「民間のやる気をいかに引き出すか」が大きなポイントになると考えています。

一方で、これは簡単なようで非常に難しいことです。

民間はお金で動いていると思われがちですが、必ずしもそれが全てではありません。

専門性で民間に勝てないからといって学ばなければ張り合いがありませんし、想いのない人とは一緒に取り組みたくないものです。

また、上から目線で柔軟性がなければ、相手のやる気を削いでしまいます。

実際、ここの部分がどうかで事業の成否も変わってきている気がします。

人と人との関わりは、論理よりも感情が大きく影響します。だからこそ、これからの公務員には「人を扱う力」に注力していくことが重要になるのではないでしょうか。

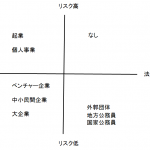

キャリアの選択肢

これは公務員に限った話ではありませんが、AIを活用すれば一定レベルまでは経験がなくてもすぐに到達できる時代になっています。

文書作成や情報収集はAIで効率化できるため、ノウハウ部分はこれまで以上にスピーディーに習得できるようになりました。

そのうえで差別化するには、AIではできない領域に取り組む必要があります。

1つは「技術的にAIができない専門性の深化」です。

もう1つは「人と人との情緒的な関係性をマネジメントする力」です。

また、公務員として在職中に高度な専門性を磨き、その力をもっと活かしたいと考える方は、退職して独立するというキャリアの選択肢もあります。

実際、近年ではそのように専門性を生かして独立する人も増えています。

一方で、地域の人々や職場の仲間とのコミュニケーションを通じて「信頼のネットワーク」を構築していくことも大切です。

これは短期間で実現できるものではありませんが、一度築かれた信頼は簡単には崩れません。

ある定年退職された公務員の方から「1年目は地域の人に向かって『勉強させてください』と言い、2年目は『一緒に頑張りましょう』、3年目には『そろそろ異動ですので』というスタンスになる」という話を聞いたことがあります。

業務上は異動とともに関係が切れてしまいますが、地域で活動する上では人とのつながりは継続します。

職務権限は変わっても、そこで築いた信頼関係を維持していく意識こそが重要なのではないでしょうか。

異動をしても、地域の人はそのままです。

これは「移住者は別の地域へ移り住むことはあっても、もともとの地域の人はそのまま」という感覚に近いものがあると感じます。

身につけるべきスキル

AI時代に公務員が身につけるべきスキルは、大きく以下の4つに整理できます。

単なる知識の習得にとどまらず、日々の業務や住民対応に直結する力として育んでいくことが重要です。

AIを活用して情報処理を効率化するリテラシー

AIの登場によって、文書作成やデータ整理、情報収集は大幅に効率化できるようになりました。

例えば、議事録の要約、住民アンケートの集計などは、AIを使えば従来よりも短時間で成果を出すことが可能です。

デザインについても、大きなサポートになると感じています。

これにより、単純作業に費やしていた時間を減らし、「判断」や「合意形成」といったより付加価値の高い業務に集中できます。

AIを使いこなせるかどうかは、これからの公務員にとって基本的なリテラシー(読み書き能力)と同じくらい必須になるでしょう。

官民協働を進めるためのファシリテーション能力

人口減少や財政制約の中で、行政だけで課題を解決するのは難しくなっています。

これからは「地域住民や民間事業者の力をどう引き出すか」がカギになります。

その際に求められるのが、会議やワークショップを円滑に進める「ファシリテーション能力」です。

単に会議を仕切るだけでなく、参加者の意見を引き出し、対立を調整し、合意形成に導く力が必要です。

これがうまくいけば「行政が一方的に決める」ではなく「地域と一緒に進める」という姿勢を実現できます。

感情を扱うコミュニケーションスキル

行政の現場では、必ずしも論理だけで物事が進むわけではありません。

住民対応でも、職場の協働でも、そこにあるのは人と人との感情です。

例えば、制度の説明は正しくても、言葉の選び方や態度ひとつで相手の受け取り方が大きく変わります。

相手の不安や不満を理解し、共感を示しながら対応する力は、AIには代替できない人間ならではのスキルです。

住民はもちろん、民間事業者との対応についても、この感情を扱う力が信頼を左右します。

今後、官民連携を進めていく中では特にポイントになってくるのではないかと思います。

信頼関係を長期的に育むネットワーク構築力

公務員は異動があるため、担当としての関係は一時的なものになりがちです。

しかし、地域にとって大切なのは「行政組織」ではなく「信頼できる人とのつながり」です。

異動後も信頼関係を維持し続ける姿勢を持つことで、長期的なネットワークが形成されます。

これがあると、新しい部署で仕事を始めたときにも協力を得やすくなり、地域課題の解決に大きな力を発揮します。

ネットワークづくりは一朝一夕ではできません。

日常の小さなやり取り、誠実な対応の積み重ねが、将来の大きな信頼につながるのではないかと思います。

AIによって「情報処理の効率化」は誰もが可能になりました。

だからこそ公務員には、それを前提に「人と人をつなぐ力」「信頼を築く力」が求められる時代になっています。

AIを味方にしつつ、人間ならではのスキルを育んでいくことが、これからの公務員にとっての大きな成長テーマといえるのではないでしょうか。