地方自治体における団地再生は、単なる建物の改修ではなく、地域の活性化や住民定着につながる重要な施策です。

従来は、ハード面(建物・設備の改修)のみの再生が中心でした。

住空間を快適にするといった観点です。

近年は、ソフト面(コミュニティ形成やテーマ性のある運営)を組み合わせる事例が増えています。

そして、経験から、ソフト面が充実すれば、ハードへの過剰な投資は不要であることがわかりました。

この記事では、地方自治体が取り組む団地再生の方向性と実践例、ハード・ソフトのバランスについてご紹介します。

こちらをご覧いただくことで、各地域の取り組みの幅を広げる参考になることを期待します。

団地再生の方向性と成功のポイント

先に述べた通り、団地再生には大きく分けて2つのアプローチがあります。

ハード面でのアプローチ

ハード面の団地再生は、建物自体の価値を向上させる施策です。

具体的には以下のような取り組みがあります。

- リノベーション:間取り変更や耐震補強、バリアフリー化など

- 共用部改修:集会所、ラウンジ、駐車場、公園、商店、遊歩道の整備

- 住宅性能向上:断熱改修、エネルギー効率改善

ハード面は効果が目に見えやすく、自治体にとって説得力がありますが、建築費の高騰により大規模な改修には高額な投資が必要となっているのが現状かと思います。

団地の中に図書館、カフェ、児童館、コワーキングスペースといった機能を集約して利便性を高めるといった事も含めて良いかと思います。

ソフト面でのアプローチ

一方で、ソフト面の団地再生は、住民同士の交流や地域資源との連携を通じて、団地の価値を高める施策です。

従来からあったのは、自治会かと思います。

自治会では、住民が中心となってお祭りをしたり、清掃をしたりといった取り組みが行われています。

住民の高齢化に伴いお祭りを継続できなくなったり、新たに入ってきた人たちとのコミュニケーションがスムーズにいかずに機能が停滞したりということが起きているかと思います。

原因は、世代も異なり、趣味趣向も異なる人たちの集まりだからという点があると思います。

そこで、最近はテーマ性を持たせて、ある程度入居者の層を絞った形での団地運営を行うといった流れになっています。

具体的にいくつか事例を挙げさせていただくと

シェアハウス、庭付き住宅、高齢者向け住宅と棟ごとに3タイプの団地が併設されています。

各団地ごとにテーマが設けられているので、同じような層の人が暮らすためコミュニケーションがスムーズであるとともに、多世代での交流も生み出そうという取り組みです。

"作る"をコンセプトに、シェア工房でのDIY、シェア菜園での収穫などができる環境が作られています。

これらがハードとしてあるだけでなく、それらをつなぐ役割のある人が仕事として配置されているというのも特徴かと思います。

- ホシノマチ団地(弊社事例)

コワーキングスペースにスタッフが常駐し、地域と移住者をつなぐ役割を果たしています。

移住者専用住宅としていることが、移住者同士のコミュニケーションの促進にもつながっています。

実際、団地の半分以上が居室に全く手を入れない状態で入居希望者が絶えない状況です。

などがあります。

ソフト面は、初期投資の負担は少なく、工夫次第で団地再生の効果を大きく引き上げることができます。

ハードを最小限に抑え、ソフトで価値を創る

建築費が高騰する一方、財政的な負担も自治体にとっては厳しい環境となっています。

コストを抑えていかに成果を出すかが求められているのが各自治体が直面する課題かと思います。

その手法の1つとして、ハードの改修を最小限にし、ソフト面の施策で団地の魅力を創出するアプローチもあるのではないでしょうか。

その際には、

- 最小限のリノベーションで安全性や基本的居住性を確保

- テーマ性を持たせて居住者の層を限定

- ソフト面での運営を充実させ、居住者同士、地域との交流を促進

といった3点をおさえていることが大切ではないかと思います。

これにより、立地条件が必ずしも優れていない団地でも、魅力的な居住空間を提供できます。

地方団地の立地と成功要因

多くの人は団地再生で立地の良し悪しを重視しますが、地方の場合は必ずしも立地が成功の決め手ではありません。

・地方は車社会であるため、交通利便性の差が小さい

・リモートワークの普及により、働く場所を柔軟に選べる世帯が増加

・周辺環境の魅力(自然、商業施設、教育施設など)を活かすことで、立地不足を補える

といった形で、地方団地ではソフト面の工夫が立地の弱みを補い、再生の成功を左右します。

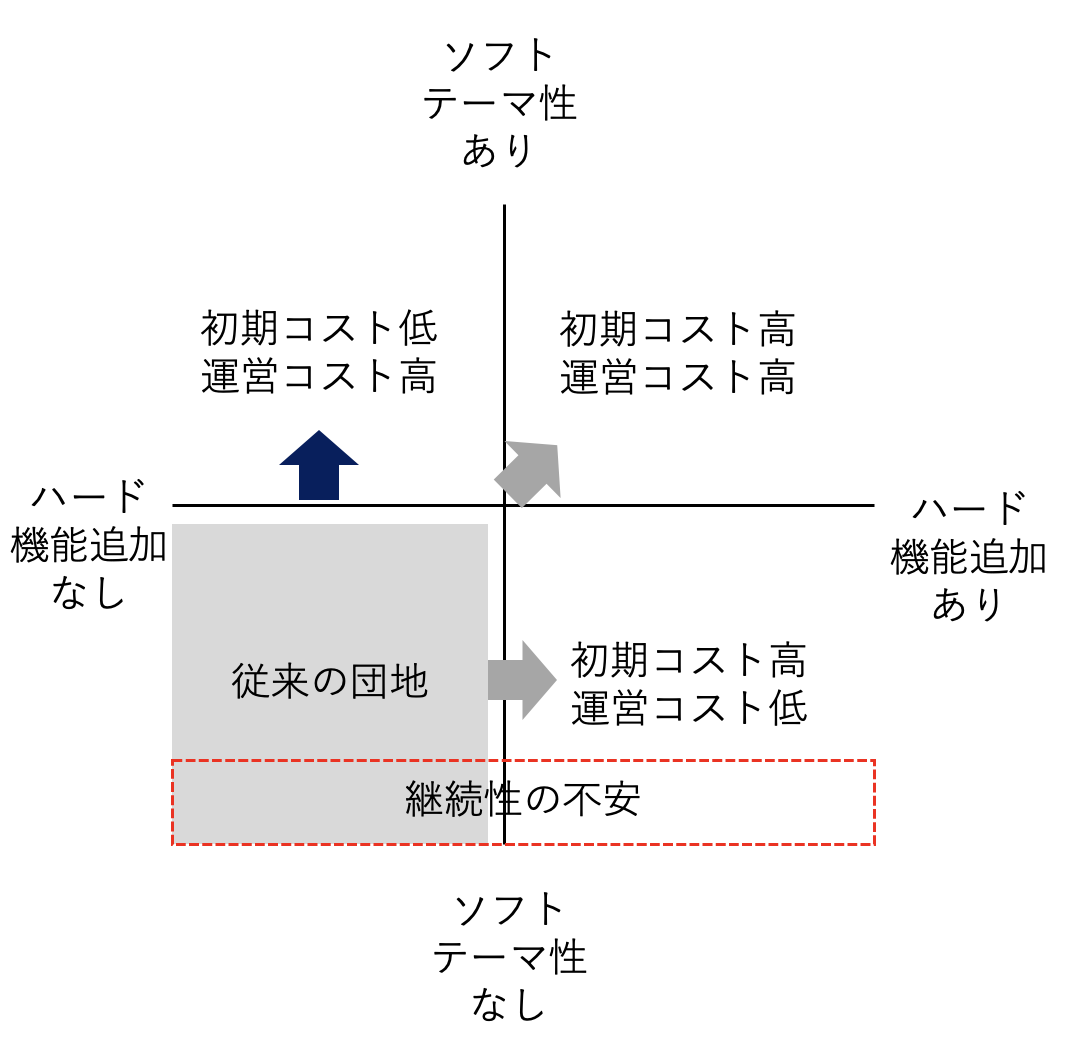

団地再生タイプの4分類

団地をソフト、ハードで4つに分けたのが以下の図です。

ハードで機能追加を行うには、初期コストが高くなります。

ソフトでテーマ性を持たせた運営を行うには運営コストが高くなります。

このどこに進むかを選ぶことになりますが、ハードだけを変えてもテーマ性がないと継続性がないといった不安があるのが人口減少社会での状況かと思います。

というのも、ハードを変えただけであれば、新築にはかならないからです。

住宅が余っていくこれからは、ハードの差別化だけでは余程のことがなければ厳しい状況になるのではないかと思います。

一方で、ソフトを充実させるには、それを継続するための運営コストがかかります。

ここはノウハウの蓄積によって縮減していくこともできる余地がある部分かと思います。

団地再生が自治体にもたらす価値

未活用の公営住宅は、大きな可能性を持っています。

空室のままだと維持管理コストがかかるただの負債ですが、それを少し工夫すれば、移住・定住促進の拠点、新たな担い手を生み出す地域活性化の拠点とすることも可能です。

これまで述べてきた通り、団地再生には、単に建物を改修するだけでなく、運営のソフト面で住民や地域とつながる価値を創ることがポイントになってくると考えています。

建築費が高騰する中では、ハード面を最小限に抑え、ソフト面の施策で団地の魅力を最大化することが重要です。

立地条件に頼らず、移住者住宅や地域連携プログラムを組み合わせることで、地方団地でも持続可能な再生モデルを実現できます。

そういった取り組みを私たちとしては増やしていきたいと考えています。